![]()

本因坊秀策(幼名、虎次郎)は文政十二年(1829)五月五日虎の刻、備後国御調郡三浦村大字外之浦(とのうら)(現、広島県尾道市因島外浦町宮谷)に生まれた。

この時代尾道は大坂以西最大の港町として賑わっており、政治は安芸、文化と財政は尾道と言われるほど活況を呈していた。

尾道の港には北前船や多くの船がやって来ており、物や情報に溢れていた。

秀策生家(再現)

虎次郎の父輪三の生家安田家は御調郡西野村(三原市西野町)で代々庄屋を務めている名家で、輪三は安田武平次宗満の次男であった。

縁あって三浦村大字里庄で海産物・雑貨類等を扱う商家「浜本屋」桑原八三郎の一人娘カメの入婿として入籍し、「浜満屋」の屋号を与えられ、分家して商いをしていた。

輪三の人となりは温厚にして学を好み、故実にも通じており、評判は良く誰からも信用されていた。

一方カメはおだやかで優しく家業の浜満屋が順調にいっているのは懸命なカメの内助の功によるところも大きかった。

輪三の入家後二男二女が生まれ、虎次郎はその次男であった。

カメは囲碁を嗜(たしな)んでおり、虎次郎を妊娠中につわりが酷かった時には碁で気を紛(まぎら)わしていたという。

虎次郎に囲碁の手解きをしたのはもっぱらこのカメであった。

虎次郎が五歳になった頃、カメが家事の合間に手解きをすると、みるみる上達し、カメは息子の囲碁の能力とその記憶力が並外れて優れていることに我が子ながら目を見張っていた。

天保五年(1834)九月二十九日六歳になった虎次郎はこの日、尾道最古の神社である艮神社の秋の大祭ということで得意先廻りの父に連れられて、神社の参拝と兼ねて恒例の奉納相撲を見物して帰る予定で外之浦を出て来ていた。

町には大勢の人が繰り出していて賑わっていた。

挨拶廻りに立ち寄った尾道の豪商で肥料問屋の大紺屋(だいこんや)の玄関先で父と番頭との何気ない立ち話の中で、主人の渡橋源兵衛とやはり尾道の豪商加登(かど)灰屋(はいや)の橋本吉兵衛が奥座敷で碁の対局中であることを虎次郎は聞いて知った。

虎次郎はその対局がどうしても観戦したくて「父上、その碁を見させてもらえんじゃろか?」「お邪魔になるだけじゃろうでいけん、いけんよ」「そこをなんとかならんもんかのう」「だめなものはだめじゃ」と言い争ってそこを動こうとしない虎次郎を見かねた番頭が気を利かして「そんなに見たいのであれば、旦那様が行儀良くしていなさるならかまわないと仰っていなさる」と親切に了解を取り付けてくれた。

輪三の人徳もあったのであろう。

「本当に宜しんでしょうか?」しかし輪三は大得意先の二人の豪商を慮(おもんばか)って気が気でなかった。

「遠慮は無用じゃ、おいときなされ」奥座敷に通された虎次郎は大人しく二人の対局を観戦していた。

その虎次郎の熱心な態度に感心した源兵衛が「ところで虎次郎とやら、一局打ってみるか?」「え!宜しいんですか?」「ああ」源兵衛はたわむれに九子のハンデを与えて一局打った。

ところが豪商の二人は座興のつもりであったが、「これがなんと六歳の子の打つ石かいね」と驚嘆して思わず二人は顔を見合わせた。

さらに対局を繰り返す度に一を聞けば十を知ってしまうほどの理解力と記憶力とその才能に豪商二人は目を疑った。

橋本吉兵衛から神童現るとの話を聞いた碁好きの三原浅野家の当主第十代浅野甲斐守忠敬公は「おもしろい、手合わせをしたい、是非連れてまいれ」と虎次郎をお召しになった。

両親は「無礼な振る舞いをするんじゃなかろうか?」「粗相をしたらどうなるんじゃろうか?」「子供じゃけい、まさか打ち首ということはなかろうて」「名誉なことじゃが、気が重いのう」この時代城主と対面することなどとても考えられなかった。

もともと吉兵衛は三原城の家老職を務めたこともある三原の名家川口家の出で浅野公とも面識があり、その商才で養子に入った尾道の灰屋橋本家の本家を凌ぐまでに繁盛させていた。

対局を終えた忠敬公は虎次郎の堂々として物怖じをしない態度と棋力にすっかり感心して、その後虎次郎を茶坊主として城中に招き入れ、自身の碁の指南役である竹原宝泉寺の葆(ほう)真(しん)和尚に指導させることにした。

葆真和尚は囲碁が強いだけでなく、漢学にも通じ、絵画にも造詣の深かい文化人であった。

師事した虎次郎は棋力も学力もめきめきと上達していった。

勿論因島からの登城はかなわないので、お城には父の実家である三原の安田家から出仕し、名も安田栄斎と改めた。

一年後の天保八年(1837)栄斎九歳の時には既に棋力は和尚を凌ぐ程になっており、忠敬公は虎次郎を江戸に送り出して本格的な修行をさせようと考えていた。

当時江戸では碁の家元は四家(本因坊家、井上家、林家、安井家)あり、互いに凌ぎ合っていたが、その頃本因坊家はその内で筆頭格(碁所)であった。

忠敬公は栄斎の大成を願い、江戸の浅野家を通じ本因坊家に栄斎の弟子入りの手続きを進めていた。

天保八年十一月、栄斎は浅野家の家臣寺西西右膳に連れられて江戸に向かった。

江戸に着いた栄斎は上野車坂下の本因坊家の道場に入り、第十二世本因坊丈和の内弟子となった。

慣れない大都会に不安がるどころか意欲満々であった。

道場の掃除や来客の接待、師匠の送迎やお供などをしながら兄弟子との手合わせや棋譜の研究等人一倍熱心で精進を重ねていった。

ある時、偶々師の丈和が兄弟子と対局していた栄斎の碁を見て「これはまさに百五十年来の碁豪である。

我が本因坊家の門風はこれより大いに上がるであろう」と栄斎の将来に更に大いなるものを感じ、その才能を疑うことがなかった。

「力山(ちからやま)を抜く」と言われる程の棋力を持つ師の言葉である。

それほど栄斎の才能は抜きん出ていた。

さらに二年あまりの修行の末、天保十年(1839)栄斎十一歳の時、師の丈和より初段の免許を与えられ、専門棋士の仲間入りを果たすこととなった。

丈和は栄斎に書道を書家の竹雪道人について学ばせた。

本因坊家の次の次を見据え、栄斎の全人格的な成長を願ってのことで、師丈和の期待のあらわれであった。

天保十一年(1840)丈策の進めもあり、栄斎は外之浦に帰郷した。

十二歳の栄斎にとって三年振りに目にする故郷は流石(さすが)に懐かしかった。

故郷の海や山や家並みを見て、さすがに涙が溢れてきた。

ところが会いたかった両親のもとに真っ先に駆け込むのではなく、外之浦に着いた栄斎はまず本家である浜本屋へ挨拶に行き、様子を伺ってから、自宅で両親に逢って帰国の挨拶をした。

十二歳の少年とは考えられないほどの実直さである。

時を置かず、尾道の橋本家へ挨拶に伺い、その足で三原に出て、城主浅野忠敬公にお目通りを申し出た。

栄斎の栄達を忠敬公は大層喜び、栄斎に五人扶持の家禄をもってこれを祝した。

のみならず広島藩の儒学者坂井虎山について経学が学べるように取り計らい、栄斎に更にその上の研鑽を積ませた。

天保十二年(1841)十三歳となった栄斎は再び江戸に向け出発した。

途中大坂で栄斎は第十一世井上因碩に師事していた中川順節五段と二子を布いて対局を行うことになったが、これに四連勝する。

二子を布いたとは言え、この栄斎の強さの噂はすぐさま京都の内裏にまで伝わり、仁(じん)孝(こう)天皇の知るところとなった。

興味を持たれた天皇は早速この四局の棋譜を取り寄せられ、ことのほか喜ばれたという。

このことで華頂宮家から祝いとして金具蒔絵の木太刀(現在、本因坊秀策囲碁記念館にて保管)を拝領した。

後日、対局した順節は向先でも勝てなかっただろうと語っている。

江戸に着いた栄斎はこの中川五段との対局の一件も考慮され、師の本因坊丈策より「秀策」の名を頂戴し「安田秀策」と名乗ることとなり、二段に昇格した。

そして天保十三年七月十日には三段、天保十四年十月六日には四段と驚異的な速さで昇段していった。

この頃全国で四家所属の四段以上の棋士は僅かに十一名で、その中に十五歳の秀策が仲間入りしたのであるから驚きである。

備後国が安芸浅野藩の領分であったことから、秀策を安芸小僧などと揶揄(やゆ)されたが、その為に逆に江戸中で珍しがられその名が知れ渡っていった。

天保十四年(1843)十五歳なった秀策は更に実力が付き、実績も上がっていった。

とりわけ秀策の棋力向上に最も影響を与えたのが太田雄蔵(ゆうぞう)であった。

雄蔵は江戸生まれで秀策とは二十二歳も年長で、幼い頃安井家の門に入り、上手(七段)に進み、天保の四傑と言われた碁豪であった。

秀策が生涯で最も多く対局したのがこの雄蔵で生涯を通じて八十六局打っており、二子局が一六局で、秀策の四十六勝二十七敗、持碁六、打掛七の成績となっている。

この雄蔵が安政三年(1856)四月、突然越後で病死したとの報に接した時は、さすがに秀策はかけがえのないこの好敵手を失ったことに慟哭したと伝えられている。

天保一五年(1844)十月秀策十六歳の年に再び帰郷する。

初めて帰郷してから四年目のことである。

前回同様尾道の橋本家、三原城主浅野忠敬公に昇段の報告を申し上げた。

忠敬公はさらに秀策の家禄を十二人扶持に増禄し、その出世を称えた。

今回の帰郷で秀策は予てより面談を望んでいた頼聿(らいりつ)庵(あん)(頼山陽の長子、広島藩の藩授)を訪ねた。

その時に聿庵が送った書幅(現在、本因坊秀策囲碁記念館に保管)が残されている。

一見英眸秋水光 一見しただけでそのすぐれた瞳に英明さを感じる。

不追竹馬少年場 竹馬に乗って遊ぶ少年時代を知らずに

善棋十歳誰能敵 一途に碁の研鑽に励み、十年、今や敵する者はいない。

天下横行虎次郎 虎次郎は碁の道を堂々と突き進んでいる。

この為書きには「因島の可愛い虎次郎がやって来て、詩を書いてくれというので喜んで筆を走らせた」とある。

秀策十七歳、聿庵四十四歳のことである。

今回橋本吉兵衛は秀策が江戸に出発するにあたって「安田秀策の東行を送る」と題した師匠の頼山陽張りの見識を持った力強いタッチの書(現在、本因坊秀策囲碁記念館に保管)を贈っている。

吉兵衛は六歳の時秀策の才能を見出して以来ずっと精神的にも物質的にも支援を惜しまなかった。

秀策は吉兵衛を茶園(さえん)(近世期の尾道に於ける有力商人の別荘)の大人(だいじん)と敬って、いくら感謝しても感謝仕切れないほど恩義を感じていた。

手段不用(もちいず)意 飛玉指尖頭(せんとう)。

童子破強敵鬼神驚畫籌(かくちゅう)。

己知支遁(しとん)服(するを)。

感説奕秋(えきしゅう)儔(ともならん)。

琢磨能不怠他日善賈(ぜんこ)售(かわん)。

「秀策は対局に当たって特に深い考えを持って望んでいるのではないが、碁の打ち方にはスピードがある。

断じてきっぱりと打つ碁には鬼神ですらこれを避けるであろう。

碁の天才と言われる支遁(しとん)(晋の高僧)さえ感服すはずだ。

秀策は今や囲碁の大家と言われる奕(えき)秋(しゅう)の仲間と言える。

この上怠らず琢磨すれば、将来必ずや大成するに違いない」と改めて吉兵衛の秀策への期待の大きさを感じる取る事が出来る。

弘化三年(1846)秀策は二回目の帰郷を終えて、江戸に帰る途中、大阪で第十一世井上因碩(四十九歳)と対局をすることとなった。

井上因碩は当時準名人位(八段)にあり、井上家最強の棋士であった。

結果は四局中秀策の三勝一打かけであったが、この対局の第一局は秀策が三目勝った碁史上有名な「耳赤の妙手」と言われる対局である。

この碁は秀策が例によって一、三、五、の秀策流の布石で対戦が始まり、中盤は秀策の方が劣勢であった。

しかし、秀策が沈思黙考の末打った百二十七手目の黒石で見事に形勢を逆転していた。

しばらくして、観戦していたとある医師が秀策の勝ちを予言するので、まさか十八歳の安芸小僧にと因碩先生の勝利を信じて疑っていなかった門人達がその理由を尋ねると、「これからの形勢は分からぬが百二十七手を見て因碩殿の顔が両耳まで赤くなられた。

その手に動揺してしまって自信を無くした証拠じゃ」と言ったことに由来している。

後年その因碩をして「秀策の碁道は秀逸である。

十八歳にして既に上手(七段位)の域に達する力量を備え、その上今後どのように強くなるか計り知ることが出来ない」と言わしめた。

弘化三年九月二度目の帰郷を終えて江戸に帰ってくると井上因碩との対局が評価され五段位を受けた。

更に第十三世本因坊丈策の跡目秀和にまだ後継者がいないことから、秀策を是非後釜にとの話が持ち上がったが、「自分は浅野忠敬公より扶持をいただいている身分ですので、大変有難いお話ですが、お受けするわけにはまいりません」と頑なに断り続けた。

道策以来の碁豪である秀策を本因坊家は諦めなかった。

なんとしても後釜にと、まず忠敬公の本家である広島浅野藩主の了解を取り付け、次に忠敬公の了解を取った。

その上で秀策に秀和の後継者となることを承諾させた。

嘉永元年(1848)十二月十五日二十歳の秀策は第十四世本因坊秀和に付添われて初めて江戸城に出仕し、第十二代将軍徳川家慶(いえよし)に御目見えし、第十四世本因坊跡目秀策として披露された。

この御目見えの後、すぐに六段位を受け、名実共に本因坊家の看板棋士となる共に、師丈和の娘花と祝言を挙げることとなった。

秀策にとってお目出度いことが続いた。

本因坊家は囲碁の家元であるが、もともと京都左京区にある日蓮宗の寂光寺の僧であり、権(ごん)大僧都(だいそうず)法印でもあった。

従って頭を丸め僧衣(そうえ)を着用することを習いとしており、この頃秀策もこれに倣い僧形となった。

本因坊家の跡目となった秀策はいよいよ囲碁界の最高峰の御城碁へ参加することとなった。

御城碁というのは年に一度江戸城内において、その時代の優秀な棋士達を対局させ、時の将軍に観戦してもらうと共に、併せて碁技の向上を図るものであった。

棋士にとってここで勝利するということはこれ以上名誉なことはなく、四家(本因坊、井上家、林家、安井家)は一門の名誉をかけて対局した。

ちなみに参加出来る棋士は四家の家元、四家元の跡目相続人(但し五段以上)、その他上手(七段)以上の技量を有する者、他に大名又は旗本の武士で碁技に秀(ひい)でている者が願い出によって特別に参加出来る定めになっていた。

嘉永二年(1849)十一月秀策は二十一歳の若さで初めて御城碁に出仕した。

相手は天保の四傑の一人と言われていた安井算知七段であったが、秀策が終始リードし十一目勝で勝利した。

そしてこれより文久元年(1861)十一月以後、幕末の動乱で御城碁が中止となる迄、名だたる棋客をことごとく退け続け御城碁十九連勝(御好み(定例手合の外につけられる手合)を含む)という大記録を打ち立てた。

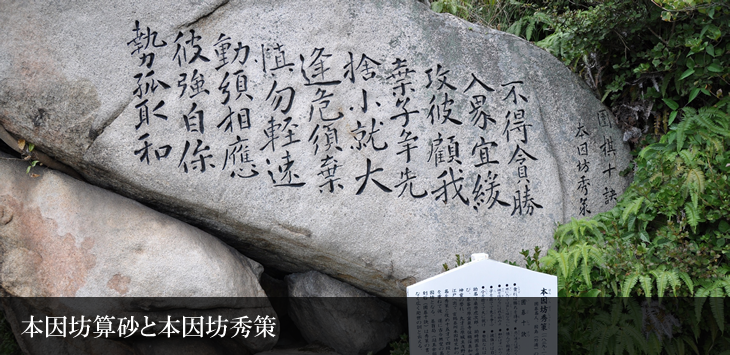

糸崎神社秀策顕彰碑

江戸にいて秀策の両親へ送った書簡には毎回その間の事情をすこぶる詳細で色々なことを丁寧に書き送った。

親の安否を伺うというだけでなく、親にいらぬ心配をかけまいとする配慮でもあった。

又、書画や珍器を送るだけでなく、少し貯えが出来ると直ちにそれを両親のもとに送り届けた。

それも度々行っていたので、弟子が心配して何かの時に少し残しておいたらどうかと心配しているほどであったが、秀策は「その時はその時だ」と意にも介さなかった。

私生活では寝床の上げ下ろしから雨戸の開け閉め迄自分でしたという。

妻花に対しても顔色を変えるようなことは無かった。

二十九歳になった秀策は安政四年(1857)一月、四度目の帰郷を果たした。

江戸を出発し本因坊家の看板棋士として各地を転戦しながらの帰郷であった。

四月の初旬でもう初夏を迎えようとしている懐かしい外之浦に着いた。

勿論秀策はこれが最後の帰郷になるとは知る由もなかった。

この度の帰郷では秀策の生家浜満屋に於いて安芸国能美島出身で十一歳年上の石谷(いしがや)広二と対局した。

対局後秀策は広二に「囲棋十訣」(後掲)の書を見事な筆致で書き送っている。

「囲棋十訣」は王積薪(晋を代表する囲碁の名人)が作った著名な格言で秀策が対局にあたって座右銘としていたものである。

広二は秀策の死後、慶応三年(1867)四月、三原市糸崎町の糸崎神社境内に尾道の石工による秀策の顕彰碑を建て、さらに秀策の対局した百局を選び出して「敲玉余韻」を発刊した。

この著書は現在でも多くの囲碁愛好者に愛読されている。

この年(安政四年)の秋には秀策が幼少の頃愛用していた碁盤の裏側に「慎始克終 視明無惑」(始めを慎み、終に克つ、視ること明らかにすれば、惑うこと無し)と対局に際しての心得を書き残している。

この碁盤は母カメが婿を迎え、分家した際に持参したもので、秀策はこの碁盤で母から碁の手解きをうけていたものである。(この碁盤も現在本因坊秀策囲碁記念館に展示されている)

万延元年(1860)外之浦の実家を建て替えるとの連絡をけた秀策は両親の為に六拾両という大金を送っている。

(この家は昭和四十七年(1972)に取れ壊されたが、現在当時の姿を忠実に再現された家が記念館建設に併せ記念館裏に建てられている。)

秀策墓碑(因島地蔵禅院)

文久八年(1861)十二月秀策は尾道の吉兵衛より母カメが亡くなったとの連絡を受けた。

秀策は立ち上がれないほどの悲しみと喪失感を感じた。

信心深いカメは毎朝東の空に向かって息子の安穏と碁道の大成を祈って一心に手を合していたという。

囲碁の天分はこの母によって育まれたものと言って良いだけに、親元を離れている自分が床に臥せった大事な母の看病も出来なかったことを、子として義務が果たせず、なんと不孝であることかと自分を責めた。

直ちに秀策は喪に服し母の供養のため、一切の生臭い物を断っての百日の精進生活に入った。

そのせいか頭に腫物が出来たり、目を患ったりして、これは椎茸の食べ過ぎのせいだろうかなどと話していたが、この精進生活が身体にそっと病魔を忍び込ませていた。

折も折、江戸ではコレラが大流行し、本因坊家でも罹病者がでて、秀策は自ら率先して看護に当たっていたが、自身も感染してしまい、食べたものを吐いたりして八月十日感染してから僅か一週間程で余りにも唐突に帰らぬ人となった。

享年わずか三十四歳の若さであった。

囲碁棋士としてこれからという時に無情にも、その未来が奪われた。

師の本因坊秀和は父輪三あてに「天性才智すぐれ、芸は諸人の知るところ、碁所にも相成る人と上様始め門人どもも申しおり候ところ中道に別れ、ただ夢の心地に御座候」と書き送った。

本因坊家としてこれからの柱を失った秀和の悲しみが伝わって来る。

妻花も輪三あてに「これからは誰を頼りに生きていったらよいのでしょうか」と大事な連れ合いを亡くした心細さを訴えた。

法名は「本寿院秀策日量果位」とされ、遺体は歴代本因坊家の多くが眠る巣鴨の本妙寺の墓所に葬られた。

後年、因島外之浦の秀策の生家から歩いて三分ぐらいにある地蔵禅院の桑原家の墓所に墓が建てられ、両親と一緒に眠っている。

今日、碁(・)聖(・)と呼ばれる棋士は第四世本因坊道策(島根県太田市仁摩町出身)とそれから百五十年後に出現した本因坊秀策の二人だけである。

秀策は段位こそ七段に終わったが、まさに碁聖の名に相応しい棋力と共に高潔な人格がそのように呼ばせたのであろう。

「囲棋十訣」

不得貧勝 貪(むさぼ)れば勝ちを得ず

入界宜緩 界(かい)に入りては宜(よろ)しく緩(緩やかな)なるべし

攻彼顧我 彼を攻めるには我を顧(かえり)みよ

棄子争先 子を棄(す)てて先(せん)を争う

捨小就大 小を捨てて大に就(つ)け

逢危須棄 危(あやう)きに逢(あ)わば須(すべか)らく棄(す)てるべし

慎而軽速 慎(つつ)しみて軽速(けいそく)なる勿(なか)れ

動須相応 動(うご)かばすべからく相応(あいおう)すべし

彼強自保 彼強ければ自ら保て

勢弧取和 勢(いきおい)弧なれば和をとれ

貪りによって勝碁を失うな、何事も欲張りはいけない

二、白黒相接する所では、彼我の力を考慮して緩やかな手を打つべきである

三、敵を攻める前に、自らの陣形を確かめよ、攻めを焦るな

四、少々の犠牲を払ってでも先手を取る事

五、局部にこだわらず、大局的に打つこと

六、君子危うきに近寄らず

七、敵の意図を推し量り、慎重に打て

八、敵の動きを察知して、それによく対応すること

九、敵の勢力範囲では、まず自らの安全を図って行動すべきである

十、自らが劣勢の時は、戦いを挑むべきではない

家元本因坊の始祖、本因坊算砂は桶狭間の戦いの前年永禄二年(1559)五月、京都の長者町の能楽宗家加納與(よ)助(すけ)の三男として生まれた。

幼名は與(よ)三郎(さぶろう)と呼ばれた。

八歳の時、叔父で京都左京区岩倉幡(はた)枝(えだ)にある法華宗妙満寺の日(にち)淵(えん)上人に弟子入りをし、仏門に入り法名を日海と名乗った。

日淵上人は早くから日海の学僧としての実力を見出し、ゆくゆくは住職の後継者にと考えていた。

又、上人は修行僧達に修行の合間の息抜きにと、当時市中にまで流行っていた囲碁を京では敵なしと言われていた堺の仙也(せんや)に学ばしていた。

囲碁にも抜群の才に恵まれていた日海はめきめきと腕を上げ、碁力は師匠の仙也をいつの間にか上回っていった。

天正六年(1578)日淵上人は出水室町近衛町(上京区烏丸通下長者町下ル桜鶴円町、現在の護王神社付近、第十五代将軍足利義昭旧屋敷跡辺り)に新しく「久遠院寂光寺」を建て、寺の開祖となるとともに京都市内での法華宗の教宣を広げていった。

当時下京では商業を生業とした町衆の多くが法華宗信徒で、法華宗には勢いがあった。

その年、上洛してきた織田信長は新築なったその寂光寺に立ち寄って、畿内では囲碁の神童と注目を集めていた十九歳の日海を召し出し、対局した。

この時の日海の腕前に信長は「巧妙な技量はまさに神業、そちは真(まこと)の名人なり」と称揚したという。

これが今日の「名人」の語源であるとされている。(諸説あり)これ以降、信長は上洛する度に日海を呼び出し自らが指導を請うたり、日海の対局を観戦していたという。

天正七年(1579)信長の命で安土城下の浄厳院で行われた「安土問答」と称されている浄土宗と法華宗の宗論には、日淵上人が法華宗側の代表として出席している。

天正十年(1582)六月二日の前夜、備中高松城を攻めている秀吉の加勢に向かうため、信長が上洛したその日、宿所となった本能寺には大勢の客が訪れていた。

その中に日海と本能寺の僧であった林利玄(林家の元祖)も招かれていた。

茶会の終わった後、夜遅くなってやっと静かになった奥座敷で二人は信長の御前で対局を行った。

結果は日海が中押しで勝ったのであるが、この時の対局が「三コウ」(対局したどちらかが譲らなければ未来永劫終わらない形)という珍しい形になったという逸話が残されている。(諸説あり)

そしてこの直後信長が光秀に討たれるという「本能寺の変」が起こったため、これ以降「三コウ」は不吉の前兆とされている。

その夜、碁を打ち終えた日海と利玄の二人はその日のうちに本能寺から退出していたため、次の日の二日卯の刻(朝の5時から7時頃)から始まった明智軍の襲撃の難を逃れることが出来た。

天正十五年(1587)十一月十三日、四十五歳の徳川家康は日海を駿府に招いて対局をしている。

家康の娘(亀姫)の婿(むこ)の奥平信(のぶ)昌(まさ)が京都で日海の碁の門下になっており、自身の居城である新城(しんしろ)(愛知県東部の東三河)へ帰国した際に、駿府にも信昌が連れてきたものである。

後年無類の囲碁好きであったと言われる家康であるが、この頃、二代将軍秀忠の御台所(お江)に出した手紙に「囲碁は徒然の慰みにもなる」と新しく囲碁に興味を持ち始めたことを書き送っている。

囲碁の面白さを覚え始めて夢中になっていたのであろう。

天正十六年(1588)五月、信長の後を引き継いだ秀吉は聚楽第で我が国初めての「囲碁大会」を開催している。

この大会では碁打ちの庇護者を自認する天下人秀吉の威信にかけて、日海を始め、当代一流の碁打ちが集められ、秀吉の御前での対局の結果、日海が並み居る強豪を押さえ圧倒的な強さで優勝した。

秀吉からは褒賞として日海に毎年「二十石十人扶持」の俸禄と、この時に対戦した碁の上手である者達とは以後、定先(下手がコミ(ハンデ)なしの黒で先に打つこと)で対局するようにとの朱印状が発給された。

このことで日海は囲碁の「名人」として知れ渡るようになった。

その年(天正十六年)家康も秀吉の向うを張って、囲碁の「全国大会」を開催している。

ここでも日海が優勝してその実力を天下に示しているが、家康にとってこの碁会には別の思惑があったのかもしれない。

片や秀吉は「狸おやじめ」と内心は心穏やかでなかったに違いない。

家康は天正末から永禄年間にかけて度々上洛し、山科言(こと)経(つね)、羽柴下総守勝雅、浅野長政、古田織部等、公卿、秀吉の家臣、有力商人、医師、連歌師等各界各層の人物を招いて懇親を図る為、年に数十回碁会を催しているが、真面目だけが取り柄で、付き合い下手な三河人にとって、将来の為に親派(しんぱ)を一人でも多く作っておこうとしていたのであろう。

天正十八年(1590)秀吉は聚楽第を建てるため町割りを行い、町中にあった寺々を「寺の内」と「京極」付近に集めるよう指示を出した。

このため寂光寺は寺町通竹屋町(現在の中京区久遠(くえん)院前町)に移築させられた。

寺領は東西五十九間、南北三十七間もの大寺で、この辺りでは群を抜いていた。

境内には久成坊、実成坊、詮量坊、本成坊、玄立坊、本因坊の七塔頭が建ち並んでいた。

日海がその塔頭「本因坊」に移り住んだことで、「本因坊」が「名人」との代名詞とされるようになっていった。

文禄元年(1592)三十三歳となった日海は権(ごん)大僧都(だいそうず)に任じられ、昇殿も許され碁技を後陽成天皇の天覧に供している。

後陽成天皇からも碁について色々お尋ねになられたという。

文禄三年(1594)伏見城の落成に伴い秀吉に慶賀を祝す為、家康も上洛しているが、日海は秀吉に接待要員として召し出されており、座興として囲碁や将棋の催しも開かれていた。

その時のものかどうか京都大徳寺の塔頭の一つである龍源院(りょうげんいん)には秀吉と家康が対局した時に使用されたという碁盤と碁笥(ごけ)が今に伝わっている。

これは家康が秀吉に送ったものではないかと言われているが、碁笥にはそれぞれ桐と葵の御紋が記(しる)され、榧(かや)材で黒漆塗の碁盤の側面四方には梅や菊や竹等の金蒔絵が施されており、日海の奥書が記(き)されている。

この豪華な碁盤は信長、秀吉、家康の三英傑に仕え、初代高山藩主(岐阜の飛騨高山)となった金森長近(ながちか)が秀吉から拝領したとされている。

龍源院にはこの他に狩野探幽の描いた「達磨図」や、天正十一年の銘の入った日本最古の種子島銃の文化財も寺宝として所有されている。

慶長元年(1596)肥後細川家の礎を築いた細川幽斎が囲碁の会を主催している。

日海も招かれており、幅広い人脈作りを心掛けていたアナリストらしい幽斎の一面が伺える。

幽斎は文武両道に優れた当代随一の文化人で、囲碁にも造詣が深かった。

彼は情報収集能力、分析能力にも長けており、戦国の世を冷静に見極め、信長、秀吉、家康に仕え、共に重用された。

幽斎のこうした日頃からの人脈づくりが慶長元年(1600)九月、後陽成天皇からの勅命が下されるということになって圧倒的な猛攻撃を仕掛けていた石田三成軍との講和がなり、籠城戦で苦戦を強いられていた幽斎の籠っていた田辺城を開城させることに繋がっている。

慶長八年(1603)家康は征夷大将軍となって江戸に幕府を開いた。

この開府に伴って、日海は江戸の家康に招かれて江戸に赴いている。

そして家康は日海に対して京都の寂光寺を弟弟子に譲り渡して隠居させ、初代「名人碁所」として任じると共に本因坊算砂と名乗らせた。

それ以降、碁所を預かる棋士は「名人」に限定した。

この碁所を預かるために囲碁衆は「名人」を目指して死力を尽くし合った。

家康は終生、囲碁の振興を図り、囲碁棋士を厚遇しているが、「本因坊、これは利玄に半石強し、年四十五。

利玄、年四十三。

道石(道碩)、年二十八、利玄と手相同事なり」という慶長十二年(1607)の家康のメモが書き残されている。

「碁所」とは江戸幕府の役職の一つとして、寺社奉行の管轄下にあって碁界を統括する取り纏め役であった。

段位の認定権を持つ囲碁界の最高権力者であって、就任するためには「名人」としての技量のみだけでなく人間としての「徳」も併せ持っていることが求められたうえに、天下に一人と決められた。

そして「碁所」は将軍の指南役でもあったので、将軍の命がなければ他の人と碁は打てなかった。

ところが、そんな定めを無視して慶長十二年(1607)算砂は淀殿か片桐且元(かつもと)に呼び出され、大坂城で利玄と碁を打っている。

この対局の場に十四歳になった豊臣秀頼も顔を出している。

慶長五年の関ヶ原の戦いから既に七年、秀吉政権下では五大老の一人であった家康が天下を取らんとする勢いで、秀頼を臣下に取り込もうと画策を始めていた。

それでもまだ世の中は豊臣政権のシステムが機能しており、天下を豊臣家が統治していた。

淀殿はこうした切迫した状態にある秀頼の緊張感を和らげようと、囲碁の対局を観戦させたのであろう。

一方算砂にしてみれば、豊臣家との距離の取り方について慎重にならざるを得なかった。

利玄と共にただ囲碁を打つということだけに、注意深く集中していた。

慶長十六年(1611)には算砂は僧位として最上位の「法印」に叙せられており、江戸城登城の際は、緋の法衣に、袋入りの長柄の傘を用い、輿を許されていた。

京から江戸に出て来る時には三千石の旗本格の道中であった。

慶長十七年(1612)二月には江戸幕府より囲碁衆、将棋衆の八名に俸禄が与えられると共に、本因坊家の外(ほか)、井上家、安井家、林家が家元四家として認定され、家元制度のもとでその職を代々世襲することが決められた。

このことにより囲碁、将棋が単なる遊戯から幕府公認の遊芸(ゆうげい)となった。

囲碁衆、将棋衆がプロの囲碁棋士、将棋棋士、職業棋士として世に認知されることとなったのである。

その時の俸禄として算砂には林利玄(林家の元祖)、将棋の大橋宗(そう)桂(けい)と共に、五十石五人扶持が付与され、中村道碩(どうせき)(井上家元祖)は五十石、後(のち)の安井算哲、安井家の第一世となる六蔵には三十石等が付与された。

ちなみに戦国末期、絵師の狩野探幽は二百石の俸禄があり、これに比べると碁打ち衆、将棋打ち衆の俸禄はかなり低いものなっていたことから、家康が天下統一後、算砂には特別に終身三百石が加えられており、三百五十石二十人扶持となっている。

始めは二条城で始まった家康や秀忠や公卿等の前で囲碁や将棋を披露するという「御城碁」であるが、江戸城で囲碁を披露するのに算砂は毎年三月に京より江戸に向かい、四月一日には江戸城に登城、十一月まで江戸にいて、十二月に京都の「本因坊」に帰山していた。

これが幕末まで続く「御城碁」の始まりとされているが(諸説あり)、二代将軍秀忠の時代から将軍の御前で特別に選ばれた実力者のみが出場出来る大会が行われたようで、この「御城碁」に出場することが当時の職業集団、プロ集団の碁打ち衆、将棋打ち衆にとって終生の念願であり、最大の名誉となった。

元和の頃(1615~23)朝鮮で一番強いと言われた李(り)杓子(やくし)という人物が来日しており、三子を置いて算砂と日韓のトップ棋士同士の対戦が行われたが、李氏はあっさり算砂に中押しで敗れた。

対局後李氏は「算砂師は真に空前の名手なり」と語ったと言う。

帰国後李氏は碁石と「乾坤屈」と書かれた扁額を算砂に送っている。

この碁石と扁額は今も寂光寺に残されている。

元和九年(1623)五月十六日後継の算悦の後見を弟子の中村道碩に「見込みが無ければ、排除しても良い」と逆に愛情ある厳しい人事を託して本因坊の始祖算砂は江戸で死去した。

六十五歳であった。

辞世の「碁なりせば劫なと打ちて生くべきに死ぬるばかりは手もなかりけり」(もし囲碁であったなら死にそうな石でもコウで粘って生きていくことも出来るのに、自分が死ぬとなると打つ手はないものである)という軽妙な歌を書き残している。

宝永五年(1708)三月八日油小路姉小路下ルの民家より出火した「宝永の大火」により、御所の南にあった寺町通りの寂光寺(現在の中京区久遠(くえん)院前町)も焼失した。

その後、第七世の住職であった日證上人が現在の左京区仁王門通東大路西入北門前町に寂光寺を移転して再建している。

現在、ここが本因坊の歴代の墓所となっており、その中央に算砂の墓が祀られている。

平成十六年(2004)に囲碁の普及と発展に大いに貢献し、かつ囲碁文化の更なる発展を図るということで囲碁殿堂表彰が行われたが、その名誉ある第一回大会で徳川家康、本因坊算砂、四世本因坊道策、跡目本因坊秀策の四人が顕彰されている。

戦国乱世の世が終わって徳川幕府が開かれようとしていた時代の本因坊算砂と、その徳川幕府の崩壊が始まろうとしていた時代の本因坊秀策が奇しくも京都と尾道で誕生していることに囲碁に纏わる京都と尾道の不思議な縁を感じている。

尾道市では囲碁を全国で初めて「市技」に制定し、囲碁文化の継承と囲碁の普及に取り組んでいる。

春夏秋冬。季節ごとに尾道は様々な顔を見せてくれます。

歴史的な名所を訪れるのも良し、ゆっくりと街並みを歩きながら心穏やかな時間を過ごすのも良し、美味しい食事を心ゆくまで楽しむも良し。

大人な遊び方ができる尾道において「尾道に来たら、ココだけは行って欲しい!」という、管理にイチオシの観光スポットを紹介しています。詳しくはこちらのページを読んでみてください。

>>管理にオススメの観光スポット