志賀直哉は二十九歳の時、父直(なお)温(はる)との確執が原因で一人になって小説家として自立しようと東京を離れ、大正元年(1912)十一月十日午後十一時頃、尾道駅に着いた。

その夜は旅行案内に出ていた停車場の前にあった鶴(かく)水館(すいかん)という宿屋の二階の奥の部屋に泊った。

鶴水館は現在尾道駅前にある居酒屋「とりかわ権兵衛(・・・・・・・)」という店のあたりにあった。

部屋に通された直哉は「その彼方(むこう)が一寸(ちょっと)した往来で直ぐ海だった。

海と云っても前に大きな島があって、河のように思われた」と尾道での最初の印象を書き記している。

翌日は十時頃千光寺に登り、そこから町全体を見渡して住む場所を決めようと宿を出た。

どうしても尾道に住もうとこだわっていた訳ではないが、結局、千光寺へ登る途中にある見晴らしの良い三軒長屋の東側の一番奥の部屋を月二円五拾銭で借りて住むことにした。

ここで暗夜行路の前身である「時任謙作」という直哉にとって初めての長編の作品を書こうと思っていた。

その部屋は六畳と三畳、それに土間に竃(かまど)が二つと洗い場、たったそれだけの家だった。

一人暮らしを居心地良くするため所帯道具は大概(たいがい)の物は買い集めた。

畳屋と提灯屋に畳と障子を新しくさせ、電灯を十六ショク(ローソク十六本分の明るさ)に変えた。

そして月五十銭でガス業者にガスストーブを取り付けさせ、カンテキ(炊事用のコンロ)を持ってこさせた。

その晩は百目(ひゃくもんめ)(三百七十五グラム)の牛肉の塊を牛脂で焼いてビーフステーキにし、炒めたジャガイモを添えて食べた。

家の建て付けが悪いのと、雨戸が反り返ってひび割れていたため、雨戸の隙間から吹き込む冷たい風を障子の内側に毛布を二枚吊るして防いだ。

又、畳と畳の間から吹き上げてくる風は読み終えた雑誌をちぎって火箸でその隙間に押し込んだ。

もともと風邪を引きやすい質(たち)であった寒がりの直哉はガスストーブをずっと焚いて部屋を暖めていたため、当時尾道市内でガスを取り付けていた七百三十六軒中、ガスの使用量が久保にある竹村屋という料亭に次いで二番目に多かった。

飯は隣の家に住む婆さんが炊いてくれた。

食器も洗ってくれ、雑巾がけもしてくれる、使い水も汲んでくれる。

直哉にとって静かな親切ないい婆さんだった。

しかし、直哉が新地あたりで遊んで夜遅く帰ってきたのを気付いて、婆さんが茶でも入れようとそわそわしはじめるので一緒に住んでいる爺さんは機嫌が悪かった。

それから直哉は夜通し書き物をして、興が乗ってくると部屋の中で根太をギシギシさせながら歩き回ったり、朝は起きてこず昼まで寝ていたので

「それ見い、今頃またごそごそと夜遊びから戻って来よる。放っときんさい。昼間できんと夜さ起きとってするような仕事にろくなものはありゃあせん。婆さんが何ぼ贔屓(ひいき)にしたいちゅうてつまりぁせん。お隣のところへやってくる友達は一人も居りやぁすまいが。どこの馬の骨やら分からん人じゃけん、えっと親身に世話をしんさんな。」

と連れ合いの爺さんは小説家という職業がどうしても理解ができなかった。

当時の尾道の町は道幅も狭いし路も曲りくねっているが、商業地というだけあって店々がなんとなく充実していて人間の動作でも生々していた。

女性が朝魚市場で仕入れた鮮魚や貝等を頭上に乗せた「たらい」のようなものに入れて街中を売って歩いていた。

それに瓢箪を下げている家が多いことも珍しかった。

骨董屋、古道具屋、唐物屋(洋品座雑貨屋)などいたるところで瓢箪を見かけた。

これがきっかけで直哉は瓢箪が好きな清兵衛いう少年と、そのことを苦々しく思う父親や教師という設定で、十銭(二百円)で買った瓢箪が結果的に六百円(百二十万円)で売れることとなるという「清兵衛と瓢箪」という短編小説を書き上げ、大正二年の正月に父親が購読している読売新聞に安い原稿料(三円)で売って発表している。

この作品は、「小説なんか書いて将来どんな人間になるつもりか」と直哉の仕事を理解しようとしない父直(なお)温(はる)に対して、自分は小説家として生きていこうとする直哉のメッセージであった。

尾道に暮らしていた時に唯一脱稿した作品である。

「六時になると上の千光寺で刻の鐘をつく。ごーんとなると直ぐゴーンと反響が一つ、又一つ、又一つ、それが遠くから帰ってくる。その頃から昼間は向い島の山と山の間に一寸頭を見せている百貫島の燈台が光り出す。それはピカリと光って又消える。造船所の銅を熔かしたような火が水に映り出す。」(暗夜行路前編より)

「(尾道は)景色(けしき)はいいところだった。(三軒長屋の部屋で)寝ころんでいていろいろな物が見えた。前の島に造船所がある。そこで朝からカーンカーンと鉄(かな)鎚(づち)を響かせている。同じ島の左手の山の中腹に石切り場があって、松林の中で石切り人足が絶えず唄を歌いながら石を切り出している。その声は市(まち)のはるか高い所を通って直接彼のいる所に聴こえて来た。」(暗夜行路前編より)

と、東京とは全く異なった生活が直哉を落ち着いた気分にさせ、尾道の町の風景の一部をまるでカメラで切り取ったような描写をしている。

短く簡潔で無駄をそぎ落とした描写はおそらくこれからもずっと色褪せることはなく読者に読み継がれて行くことであろう。

志賀直哉が尾道で暮した三軒長屋

この三軒長屋へは土堂二丁目の交差点からJRの線路のガード下をくぐって、石段を三十メートル程登っていくと右手にはば木積みと言われる高さ十五メートル幅四十メートル程の地元では天春の石垣と呼ばれる見事な石垣がある。

この左下に「志賀直哉遺蹟」と書かれた石碑が立っており、これを西に入っていくと文学公園に行き当たる。

その一隅に志賀直哉の旧居「三軒長屋」がある。

昭和五十七年(1982)十一月深夜、この広場の場所にあった民家のストーブの不始末で全焼した時、北側の石垣の上にあった直哉の旧居も類焼かというところであったが、バケツリレー等の御近所の協力でなんとか難を免れたものである。

旧居南東の柱等に今もその時の黒い焼け跡が残っている。

現在、三軒長屋の西側の家は来居者の受付となっており、爺さん婆さんのいた真ん中の家の六畳間には何故か瓢箪が三つ並べて置いてある。

直哉がいた一番奥の部屋には結界が置いてあって中には入れないが、更紗の布(きれ)で汚いところを隠したという内部の壁は漆喰ですっかり塗り替えられている。

濡縁の前に立つと今ほど高い建物も無く、東西に伸びる尾道水道とその尾道水道に沿って建ち並ぶ尾道の町並みが眺められ、煙を吐いて出鼻を曲がっていく汽車、対岸の向島の正面には煙が立ち昇る入浜式の塩田、左側には造船所、その奥に石切り場があって、昼間には伊予の山も見える。

直哉の家は千光寺山の中腹にあってそんな晴れ晴れとした景色が彼の心をなごましていたのであろう。

この三軒長屋で長編に取り掛かったが、順調にいったのは一月(ひとつき)ばかりで、長編を書くことに慣れないのと力不足からどうしても父との確執を客観的に書く事が出来ず、全くみじめな気持に追い詰められた。

一人になり仕事をすることが目的でこの尾道に来たのであり、元の木阿弥とならぬよう、なんとかして仕事をまとめようとしたが、逆に仕事に対する執着が気持ちを苛立たせた。

三軒長屋から見える汽車が二十数時間もすれば新橋に着くことを羨ましく思ったり、三軒長屋の前の空地の麦畑の麦の芽が、ここに来た時には二~三寸であったのに自然に六~七寸に伸びていることさえ腹立たしかった。

それからここの言葉も感心出来なくて、寄席で耳にする東京弁を懐かしく聞いていた。

自然足は東京の臭いのする郵便局や操車場に向っていた。

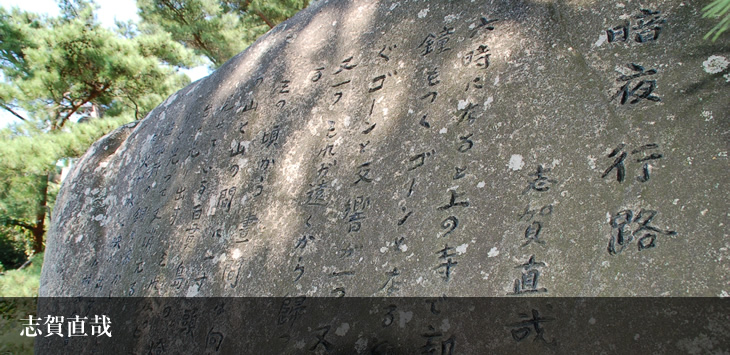

志賀直哉「暗夜行路」石碑

城崎温泉で山の手線での事故の療養から尾道に帰ってきた直哉は風邪を引いた。

鼻水や鼻づまりで鼻を強くかみすぎたせいで、ある朝突然右耳が痛み出した。

医者に行って診てもらうと、中耳炎の初期との診断であった。

その後、さらに症状は悪くなり、医者に「手術をしたほうがいい」と言われた。

ところが、尾道には当時耳の手術の出来る専門医がいなかった。

それで東京に帰ることにしたのであったが、逆にこんなことでも尾道を離れることが出来る事を喜んだ。

大急ぎで帰り支度の荷物をまとめた。

隣の爺さん婆さんはしきりに別れを惜しんだ。

直哉もこの人達と別れる事は辛かったが、この尾道を見捨てて行く事は何となく嬉しかった。

仕事が捗(はかど)らず苦しい思いをしているこの土地を今は一刻も早く去りたかった。

大正二年(1913)十一月十五日の午後五時三十五分、尾道駅を東京に向け出発した。

結局、直哉が尾道で生活していたのは実質四ヶ月程であった。

転居によって気持ちを新しくし、もっと落ち着いた気持ちで仕事にかかれるのではないかと思って転居した大森(東京)であったが、ここも思いのほか仕事は出来なかった。

大正三年(1914)六月からは、松江市内の内中原に移り住んだ。

ここでの生活を「濠端の住まい」という作品にして発表しているが、この書き出しに

「庭から石段で直ぐ濠になって居る。対岸は城の裏の森で、大きな木が幹を傾け、水の上に低く枝を延ばして居る。水は浅く、真菰(まこも)が生え、寂(さ)びた工合(ぐわい)、濠と云うより池の趣(おもむき)があった。鳰(にほ)鳥(どり)が始終、真菰の間を啼(な)きながら往(ゆ)き来した。」

と尾道時代とは違って、穏やかな気持ちでいた松江城の堀端の情景をありありと目に浮ぶように描いている。

そのままの堀端の情景が現在も残されているのには驚かされる。

保全維持管理されておられる松江市の御努力にも敬意を表したい。

九月からは京都に赴き(おもむき)、東三本木(京都市上京区丸太町橋西詰から北に上がったところにある宿「信楽」(一軒隣が頼山陽の旧宅)に投宿し、ここから家探しをした。

そして南禅寺北の坊(京都市左京区北の坊町)に一軒立ちの家を見つけた。

ほど近くに懐石料理の瓢亭(京都市左京区草川町)があり、後にこの店で武者小路実篤夫妻に中に入ってもらって見合いをした。

妻となる康子は二十六歳で武者小路実篤氏の従妹(いとこ)にあたる。

大正三年十二月二十一日、結婚式は東京麹町の武者小路家で行った。

帰洛後、京都の円山公園内の左阿(さあ)弥(み)という料亭で披露宴を催した。

左阿弥は現在も円山公園内にあって、玄関の「左阿弥」の表札は、書は師である頼山陽を越えるとも言われている尾道出身の儒学者宮原節庵の筆によるものである。

左阿彌(円山公園内)

年が明けて大正四年一月、二人は白梅町の交差点から西に入った京都の衣笠村(京都市西京区白梅町)に新築の二階建ての家を見つけ、そこへ引っ越した。

二月二十日、直哉の三十二歳の誕生日に衣笠村へ婚姻届を出した。

続いて三月一日、かねての希望通り父直(なお)温(はる)の戸籍を離れて別の一家を創設した。

衣笠村の生活は至極なだらかに、そして平和に楽しく過ぎていったが、この結婚は当時としては珍しい戸主の承諾を得ない自由結婚であったため、父直温との不和は更に悪化した。

康子がこのことを苦にして神経衰弱のようになった。

康子には父との関係が相当刺激になったようで、気を滅入らせて黙り込んでいる日が多くなった。

そこで、直哉は転地療養のつもりで京都を引払い、大正四年の五月に鎌倉に住むつもりで雪の下の叔父の隣家に借家したが、康子の神経衰弱がかえって悪くなったので、一週間程で又其処を出て上州の赤城山に行き、其所四ケ月程暮し、それから暫く又旅をして十月の初めから我孫子の手賀沼の畔の家に落ち着いた。

無隣庵庭園

大正十二年(1923)三月八日、直哉が四十歳の時、調子の上がらなくなった我孫子を離れ、再び京都の粟田口三条坊に移った。

この家は祇園にも岡崎の動物園にも京阪電車の三条終点(現在は出町柳が終点)にも近くて便利なところにあって、便利すぎて随分来客が多かった。

それに康子が大病を患い、落ち着いて仕事が出来なかったので、半年してその年の九月郊外の山科村の竹鼻へ引っ越した。

この山科の家は玄関ともで四部屋しかない家で家族六人に女中二人の八人暮らしには狭かったが、大正十四年(1925)四月までここで暮した。

大正元年に直哉が発表した「留女」という作品が夏目漱石の目に留まり、東京朝日新聞に自身の執筆である「心」が終わった後に連載小説を出してはどうかと薦めてくれていた。

直哉は新聞小説の一回毎に山を持たすというような書き方が得意ではなかったが、なんとか先生の期待に応えようとしたがどうしてもうまくいかなかった。

家を飛び出てまでも父を見返したいとの強い思いも虚しく空回りして物になっていなかった。

一人になって小説家として自立しようとやってきた尾道であったがどんどん惨めな気持ちに追い込まれていった。

東洋の古美術に近づいていったのはそんな時であった。

何とかそんな不安定な精神状態を打開しようと東京からの帰りには途中の京都に立寄って、東洋の古美術を観ることで彼の落ち着かない気持を静めている。

「東洋の古美術に心を惹かれ始めたのは総ての事が自分に苦しく、煩(わずら)わしく、気は焦りながら心衰へ、何かに安息の場所を求めている時だった」「私は不安焦慮(しょうりょ)を感じるとそれに堪えかね東洋の古美術に親しむ事と、自然に親しむ事で、少しずつそれを調整していくうちにようやく心の落ち着きを得ることが出来た」(閑人妄語)

と語っている。

直哉は京都に移り住んでからも三日にあけず古い寺や庭園や絵画や彫刻それに博物館(現在は明治古都館)を観て回った。

直哉が博物館などから帰ってきて、興奮を覚えつつ書斎で急いでペンを取って執筆(しっぴつ)し始める時は、直哉の仕事がはかどるよう妻の康子(さだこ)は心得たもので、子供を騒がせぬようにすることを日々の慣(なら)わしとしていた。

これは内村鑑三の奥さんがやっていたことを直哉から聞いて知っており、康子も同じように気をつけていたのであった。

直哉は「自分が美術品に要求する所は、そのものが如何に自分の心を震い動かしてくれるかということだ」(主我的な心持)と作者の心持に同化していく喜びを書いている。

京都工芸繊維大学の名誉教授で和風建築の伝統を追求されている中村(なかむら)昌生(まさお)先生も南禅寺界隈のある庭を見て「こんな風に自分が自然と一体となっておれば間違いなく良い仕事が出来る」と述べておられるが、直哉も京都で絵画、仏像、建築、庭園などを見て廻る中で「己を棄てて自然に溶け込む、私を棄てて心の自由なままに何事にも囚われない」という道元禅師の言う「心身脱落」の心の持ち方を会得するきっかけになったのではないか。

漱石先生の期待に応えられなかった直哉なりの責任の取り方で大正三年の四月から京都に移り住んだ期間を含め三年間、作品を発表していないが、この沈黙期間の京都での生活や結婚が次第に気持ちを調和的にさせ、大正六年八月には父との和解、大正十年八月には暗夜行路前編を、昭和十二年には後編を発表する等ということに結実していく。

小説暗夜行路の中にも主人公である時任謙作が仕事に行き詰まり苦しんだ尾道での生活ぶりが描かれているが、この尾道時代がその後の生き方、考え方、基準となっており、志賀直哉にとっての尾道時代は飛躍するための出発点、志賀文学の原点となっていることは間違いないと言って良いであろう。

直哉が愛蔵していた唐の劉商(りゅうしょう)の七言絶句の漢詩「送王永」

君去春山誰共遊 君去ってしまったら春が来ても誰と共に遊んだらよいのか。

鳥啼花落水空流 鳥は啼き、花は散り、水は同じ様に流れているが空しい。

如今送別臨渓水 今、谷川のほとりで旅立つ君を見送っている。

他日相思来水頭 私を思い出す時があったら、この谷川のほとりに来て、今日の別れを思い出してほしい。

春夏秋冬。季節ごとに尾道は様々な顔を見せてくれます。

歴史的な名所を訪れるのも良し、ゆっくりと街並みを歩きながら心穏やかな時間を過ごすのも良し、美味しい食事を心ゆくまで楽しむも良し。

大人な遊び方ができる尾道において「尾道に来たら、ココだけは行って欲しい!」という、管理にイチオシの観光スポットを紹介しています。詳しくはこちらのページを読んでみてください。

>>管理にオススメの観光スポット